雨の日の視界を良くしようとガラコを検討しているものの、本当に使うべきか迷っていませんか。撥水効果が長続きしない、拭き取りでムラが残る、ワイパーとの相性で音が出るなど「塗らないほうがいい」と言われる理由には根拠があります。

ただし正しい施工を知れば効果を活かすことも可能です。この記事では、なぜ塗らないほうがいいと感じる人がいるのかを整理し、自分の環境に合わせて判断する方法を解説します。

ガラコは塗らないほうがいい5つの理由を解説

ガラコは手軽に撥水効果を得られる製品として人気があります。しかし実際には「塗らないほうがよかった」と感じる人も一定数存在します。その理由は効果の持続性が短いことや、拭きムラによる視界不良、下地処理を怠ったことによる逆効果、ワイパーとの相性によるビビリ音、さらには施工手順の誤りによる効果不足などです。

これらはすべて実際の利用者が直面しやすい問題であり、事前に理解していれば無駄な失敗を防げます。ここでは代表的な5つの理由を1つずつ詳しく解説し、読者が判断を誤らないようにサポートします。自分の環境や使い方を照らし合わせて参考にしてください。

効果が長続きしないと感じる人が多い

ガラコは施工直後に強力な撥水効果を発揮しますが、その持続力に満足できない人も少なくありません。フロントガラスは常にワイパーにこすられるため、撥水膜が削られやすく数週間で効果が落ちることがあります。特に梅雨や雪の多い地域では雨水にさらされる回数が多く、被膜が急速に摩耗します。

さらに屋外駐車では紫外線や砂ぼこりが影響し、膜が劣化しやすくなります。洗車時に使うシャンプーや油分除去剤も撥水成分を削る要因となり、想定よりも早く再施工が必要になる場合があります。長持ちタイプと記載された商品でも条件次第では効果が短く、施工周期の短さに不満を抱える人が多いのです。耐久性を求めるなら効果期間を把握し、維持に必要な手間とコストを計算することが欠かせません。

- ワイパー摩擦で膜がすぐ削れる

- 屋外保管や紫外線で劣化が早まる

- 洗車や薬剤で被膜が弱る

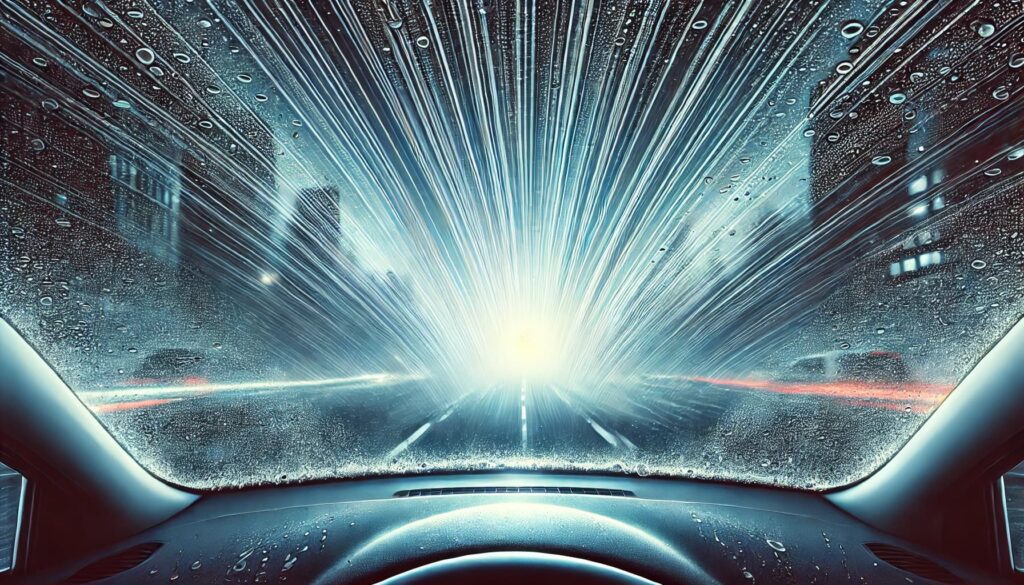

拭きムラやギラつきで視界が悪化することがある

ガラコの施工後、拭き取りが不十分だと視界に深刻な問題を起こすことがあります。乾燥不足や力加減の不均一によってムラが残ると、光が乱反射してギラつきが発生します。特に夜間走行では対向車のライトや街灯により視界が白くにじみ、安全な運転を妨げます。

さらに雨粒とムラが重なると標識の認識や歩行者の確認が難しくなり、事故につながるリスクも高まります。原因は施工環境やクロスの質にも関係があり、粗い布や繊維の残るクロスを使用すると仕上がりが悪化します。ムラを防ぐためには、施工後に逆光でガラスを確認し残りを見つけたら追加で拭き上げることが重要です。施工環境を整え、適切な道具を使って均一に仕上げる意識を持つことで、視界の悪化を防げます。

- 乾燥不足や力加減の不均一でムラが発生

- 夜間に光が乱反射して視界が不安定に

- 仕上げ時の逆光チェックが有効

下地処理が不十分だと逆効果になる

ガラス表面は一見きれいに見えても、実際には油膜や水垢が残っています。これを除去しないまま施工すると撥水剤が密着せず、効果が数日で消えることもあります。斑点状の撥水になり、かえって視界が悪化することも少なくありません。施工を成功させるには専用クリーナーやコンパウンドでガラス表面の不純物を徹底的に取り除き、水分を完全に乾かす必要があります。下地処理を怠ると、せっかく時間をかけて施工してもやり直しになり、結局コストと労力が余計にかかります。逆に準備をきちんと行えば、少量の撥水剤でも均一に塗り広げられ、耐久性も向上します。下地の違いが仕上がりに直結することを理解し、施工前の準備を重視することが大切です。

- 油膜や水垢を残すと効果が定着しない

- 下地処理不足で斑点状の仕上がりに

- 準備を徹底すると耐久性が大幅に向上

ワイパーとの相性が悪くビビリ音が出ることも

撥水剤を施工すると摩擦係数が変化し、ワイパーとガラスの相性次第でビビリ音が出ることがあります。この音は小刻みにガタガタと響き、不快なだけでなく運転への集中を妨げます。古いワイパーや硬化したゴムでは特に症状が強く出やすく、撥水膜が均一でない場合も音の原因になります。

厚塗りを避け、薄く均一に伸ばすとある程度改善できますが、それでも収まらない場合は撥水対応のワイパーに交換するのが現実的です。小雨や霧雨の時に発生しやすいため、走行条件によっては大きなストレス要因になります。場合によっては撥水剤を使わず、親水コートに切り替える方が快適なこともあります。

- 摩擦係数の変化でビビリ音が出やすい

- 古いワイパーや劣化ゴムで症状が悪化

- 撥水対応ワイパーへの交換で改善可能

使い方を誤ると期待した撥水効果が得られない

ガラコは施工手順を正しく守らなければ十分な効果が得られません。塗布量が多すぎれば白残りやムラが出て、少なすぎれば撥水効果が途切れます。乾燥時間を守らず拭き取りを急げば、最初の雨で流れてしまいます。施工は小さな範囲ごとに区切り、クロスを清潔に保ちながら均一に塗布するのが基本です。

塗り込む方向を一定にし、往復を避けることでムラを減らせます。仕上げ後には水をかけ、弾き方を確認して不足部分を補修すれば効率的に仕上げられます。説明書の条件を守らないと、せっかくの作業が無駄になるので注意が必要です。成功体験を重ねるためには、事前に練習として小さな窓で試すのも効果的です。

- 塗布量が多すぎるとムラや白残りが出る

- 少なすぎると撥水膜が途切れて効果が薄れる

- 乾燥時間を守ることが施工成功の鍵

ガラコを使うか迷ったときの判断ポイント

ガラコを使うべきかどうかは単純に「雨の日に便利そうだから」という理由だけで決めるべきではありません。住んでいる地域の気候や運転習慣、維持にかけられる手間や費用、さらにはフロントガラスの状態など、複数の条件を考慮する必要があります。判断を誤るとせっかく施工しても満足できず、かえって不便に感じることもあります。ここでは利用前に考えておきたい四つの視点を取り上げ、それぞれのポイントを詳しく解説します。

普段運転する地域の降雨量や天候を基準に考える

雨の多さや気候の特徴は撥水剤の必要性を大きく左右します。梅雨や台風が頻発する地域では、ガラコの撥水効果によって走行時の水はけが良くなり安全性が高まります。一方で乾燥した地域や降雨が少ない場所では、施工しても効果を体感する機会が少なく、再施工の手間ばかりが増える可能性があります。雪国では凍結や霜の問題もあり、撥水被膜がかえって氷を付着させやすくなる場合もあるため注意が必要です。地域特性を理解し、実際に効果を必要とする頻度を考えて判断することが重要です。

- 雨の多い地域では撥水効果が安全運転を支える

- 乾燥地帯では効果を実感できず無駄になることもある

- 積雪地域は凍結リスクとの兼ね合いを考慮する

使用頻度や走行時間によって撥水の必要性が変わる

車に乗る頻度や走行時間も施工の判断に直結します。毎日の通勤や営業で長時間運転する人は、雨天時にガラコの効果を実感できる機会が多く、費用対効果が高くなります。反対に週末に少しだけ乗る人や月に数回しか使わない人は、効果が切れる前に再施工が必要となり、効率が悪いと感じやすくなります。長距離ドライブが多い場合も走行風で水滴が飛びやすく、撥水の快適さを得やすいですが、短距離中心なら必要性は下がります。使用習慣を客観的に見直すことで、ガラコが本当に必要かどうかを判断できます。

- 毎日長時間運転する人はメリットが大きい

- 使用頻度が少ないと施工コストが無駄になりやすい

- 長距離と短距離で効果の体感度が異なる

メンテナンスの手間とコストを比較して判断する

ガラコは一度施工すれば終わりではなく、数週間から数か月ごとに塗り直しが必要です。再施工には洗車や下地処理も伴い、時間と労力がかかります。また、撥水剤本体に加えクロスや専用クリーナーを揃えると意外に費用も膨らみます。耐久性の高い製品を選んでも完全にメンテナンスを避けることはできません。手間を楽しめる人には向きますが、日常が忙しい人にとっては負担となり、途中で使わなくなることもあります。コストと手間の両面を冷静に比較して導入を検討することが重要です。

- 効果を維持するには再施工が欠かせない

- 専用道具や洗車用品を揃えるとコストが増える

- 忙しい人には負担が大きく不向きな場合もある

フロントガラスの状態を事前にチェックしておく

施工前のガラスの状態は効果を大きく左右します。油膜や小傷が残ったままでは撥水剤が定着せず、効果が数日で消えることもあります。古い車や整備が不十分な車では、まず下地処理を丁寧に行うことが必要です。専用クリーナーで油膜を除去し、乾燥を徹底することで初めて効果が安定します。施工対象のガラスが汚れている状態でガラコを塗っても、撥水どころか視界不良を招きかねません。必ず状態を確認し、必要なら事前に補修や清掃を行うことが、無駄な手間を避けるポイントです。

- 油膜や小傷があると効果が定着しにくい

- 下地処理を徹底すれば効果が安定する

- 施工前にチェックすることで無駄を防げる

ガラコを使う前に行うべき下地処理と準備

ガラコを塗る前の準備が仕上がりと持続時間を左右します。油膜や水垢が残る状態では成分が密着せず撥水が不安定になります。道具や環境を整えてから作業に入ればムラや白残りの発生を抑えられます。ここでは下地処理と準備の基本を順に説明し失敗を避ける要点を整理します。初めての人でも流れを追えば迷わず進められるよう手順を短く区切って解説します。

ガラスの油膜や汚れをしっかり落とす

ガラスの表面には目に見えない油膜や微細な汚れが残ります。これらがあると撥水剤がはじかれて斑点状になり視界がにごります。専用クリーナーやコンパウンドで油膜を落とし水で十分に流します。拭き取りはマイクロファイバーを使い繊維の残りが出ないよう面を変えながら軽い力で行います。乾燥の確認は水滴が残らないこと指先の引っかかりがないことを目安にします。下地を整えるだけで塗布量が少なくても均一に広がり耐久も安定します。最後に内側ガラスのくもりを拭いて反射を減らすと夜間の見え方が向上します。飛び石痕や微細な傷が多い面では汚れが溜まりやすいため局所的に念入りに処理します。鉄粉が疑われる場合は粘土クリーナーで優しくすべらせて引っ掛かりの感触が消えるまで整えます。仕上げに霧吹きで軽く水をかけ水の広がり方を確認すると除去不足を見つけやすくなります。

- 油膜除去は専用クリーナー

- 乾燥確認は目視と触感

- 同一方向で優しく拭く

- マイクロファイバーを複数枚用意

- 鉄粉は粘土で処理

- 霧吹きで広がり確認

- 小傷周辺は丁寧に

拭き取り用クロスや手袋など道具を用意する

道具の準備が不足すると作業中に手を止めることになり仕上がりが乱れます。拭き取り用のクロスは複数枚用意し汚れたらすぐ交換できる体制にします。手袋は素手の皮脂がガラスに付かないようにする目的と安全確保の二つの狙いがあります。養生テープやマスカーでワイパー台座や樹脂パーツを覆えば液が付いた際もすぐ対処できます。小分け容器やトレイを使えば液だれを防げ作業のリズムも安定します。最後に捨てクロスを用意して仕上げの微細な白残りに備えます。懐中電灯や作業灯があるとムラの発見が早まり仕上がり精度が上がります。ボトルの口は作業ごとに拭き液だれを防ぎます。容器に日付と種類を記して管理すれば毎回迷いません。作業前に手指の油分をアルコールで拭くと余計な指紋付着を避けられます。必要なものをトレーにまとめて手の届く範囲に配置すると動線が短くなります。

- クロスは多め

- 手袋で皮脂付着を防ぐ

- 養生で樹脂保護

- 作業灯で確認

- 小分けで液だれ防止

- ボトル口を拭く

- ラベルで管理

- 手指の油分除去

- 動線を短く

施工に適した天気や気温を選ぶ

施工環境の温度と湿度は仕上がりに直結します。低温では硬化が遅れ高温では急速に乾きムラが出やすくなります。目安は気温が十五度から二十五度湿度が六十パーセント前後です。直射日光下では表面だけ乾いて拭き跡が残ります。雨の予報がある日は避け乾燥時間を確保できる日程で進めます。時間帯は朝夕の冷え込みを外し日中の安定した時間を選ぶと失敗が減ります。気温が高い季節はボンネットに濡れタオルを置いて放熱し作業面の温度上昇を抑えます。湿度が高い日は乾燥が読みにくいため小面積でテストしてから本番に移ります。携帯型の温湿度計があると判断の精度が上がります。乾燥待ちの目安時間をメモにして次回の作業へ活かせば再現性が高まります。天気アプリで降雨レーダーを確認し突然のにわか雨を避けます。

- 気温十五から二十五

- 湿度は中程度

- 直射日光を避ける

- 乾燥時間を確保

- 時間帯は日中安定時

- 温湿度計を活用

- 乾燥時間を記録

- 降雨レーダー確認

- 小面積で試す

風の少ない屋内や日陰で作業する

風が強い場所では砂ほこりが付着しムラの原因になります。屋内のガレージやカーポートの下が理想です。屋外で行う場合は日陰を選び風向きを確認し車体を風下に向けて作業します。ワイパーを立てた状態でアームに養生を行いゴムに液が触れないようにします。周囲の樹脂モールや未塗装パーツにもマスキングを施すと後処理が楽になります。作業エリアを小さく区切り一面ずつ完結させる段取りにすると仕上がりが安定します。足元に踏み台やマットを用意すると姿勢が安定し均一に塗り込めます。作業前に周囲の地面を軽く散水すると舞い上がるほこりを抑えられます。屋内では換気を確保し臭気がこもらないようにします。子どもやペットが近づかないよう作業エリアを区切り安全を確保します。脚立を使う場合は水平を確認し転倒を防ぎます。

- 風の少ない場所

- 日陰か屋内

- ワイパー養生

- 樹脂をマスキング

- 面ごとに完結

- 姿勢を安定

- 地面を軽く散水

- 換気を確保

- 安全エリアを設定

- 脚立の水平確認

ガラコの正しい塗り方とメンテナンス

ガラコは施工方法を誤ると効果が出にくく、かえって視界が悪化することがあります。正しい塗り方を理解すれば撥水性能を最大限に発揮でき、耐久期間も安定します。ここでは塗布から拭き取り、仕上げ、再施工までの流れを細かく整理し、初めてでも失敗しないためのポイントをまとめます。

ガラス全体に均一に塗り込む方法

撥水剤を塗る際はガラスを小さな区画に分け、一定方向に動かして均一に伸ばします。往復運動で塗るとムラの原因になるため注意が必要です。液を出し過ぎると厚塗りになり白残りが発生するので、少量を複数回重ねていくのが理想です。縁の部分は塗り残しが出やすいため、スポンジの角や綿棒を活用すると仕上がりが安定します。

- 区画を小さく分けて塗布

- 一定方向に動かす

- 厚塗りを避けて少量を重ねる

- 縁は角や綿棒で補う

乾燥時間の目安と拭き取りのタイミング

塗布後はすぐに拭かず、乾燥を待つことで被膜がしっかり定着します。気温や湿度によって時間は変わりますが、夏場は数分、冬場は十分以上が目安です。完全に乾く前に拭くと効果が薄れ、乾き過ぎても白く固着するため注意が必要です。指で軽く触れて粉状になった時点で拭き取るのがベストなタイミングです。

- 夏場は数分、冬場は十分以上が目安

- 早すぎると効果が弱まる

- 乾き過ぎは白残りの原因

- 粉状変化を合図に拭き取る

ムラなく拭き取るコツと注意点

仕上げの拭き取りでは、清潔なクロスを使い一方向に動かすことが大切です。布を大きく折りたたみ、面を変えながら進めるとムラが減ります。力を入れすぎず軽くなでるように拭き取るのがコツです。逆光で確認すると残った白残りやムラを見つけやすく、仕上がりの精度を高められます。

- クロスは清潔なものを使用

- 折りたたんで面を変えながら使用

- 軽い力で一方向に拭く

- 逆光でチェックして仕上げ

再塗布のタイミングと効果の維持方法

効果を維持するには定期的な再塗布が必要です。目安は雨粒が弾かず水膜になるようになった時点で、一般的には数週間から数か月ごとです。再施工時は古い被膜を一度落としてから行うと定着が良くなります。専用クリーナーでの下地処理を習慣にすると持続期間も延び、効果を安定させられます。

- 雨粒が水膜になったら再施工の合図

- 数週間から数か月ごとに実施

- 古い被膜は除去してから塗布

- 下地処理を習慣化して耐久を安定

ガラコを使わずにできる視界対策

ガラコを利用しない場合でも、視界を確保する方法はいくつか存在します。ワイパーの性能向上やクリーニング習慣の徹底、補助的なケア用品の活用などを組み合わせれば、十分に快適なドライブ環境を整えることができます。ここでは代表的な四つの対策を取り上げ、それぞれの特徴や実践方法を説明します。

ワイパーを高性能なものに交換する

ワイパーはフロントガラスの視界を保つ基本的な装備です。ゴムが劣化すると水をきれいに拭き取れず、筋やにじみが残ります。高性能タイプのワイパーに交換すれば、ガラコを使わなくても雨の日の視界を大幅に改善できます。撥水コーティングが施されたワイパーやシリコンゴム製のモデルは水切れが良く、耐久性も高いのが特徴です。半年から一年を目安に定期的に交換することが安全につながります。

- ワイパーゴムは半年から一年で交換が目安

- シリコン製や撥水コート付きは耐久性が高い

- 劣化したままでは視界不良の原因になる

ガラスクリーナーで油膜や汚れを除去する

ガラス表面に油膜や汚れがあると、光が乱反射して夜間や雨天時に視界を妨げます。ガラコを使わなくても、ガラス専用のクリーナーで定期的に清掃すれば透明度を保てます。特に市街地走行では排気ガスや油分が付着しやすく、月に一度のクリーニングで効果を感じやすいです。専用クロスで優しく拭き上げ、内側のガラスも同時に清掃するとよりクリアな視界を得られます。

- 油膜や汚れは乱反射の原因

- 月一回のクリーニングがおすすめ

- 内側も同時に拭くと効果的

曇り止めスプレーで雨天時の視界を補助する

雨の日は外側だけでなく内側のガラスが曇ることも多くあります。曇り止めスプレーを使えば、温度差や湿度による曇りを防ぎ視界を確保できます。施工は簡単で、クロスに吹き付けてガラス全体に広げるだけです。エアコンの除湿と併用すると効果が高まり、雨天時の快適性が大きく変わります。短時間で施工できるため、日常的なケアとして取り入れやすい方法です。

- 温度差による曇りを防止

- 施工はクロスで広げるだけ

- 除湿と併用すると効果的

ガラコ以外の撥水剤を試して比較する

市販にはガラコ以外にも多様な撥水剤があります。スプレータイプやワイパー用コート剤など、用途に応じた商品を選ぶと無理なく使えます。短期間で効果が切れるものもありますが、施工の手軽さや価格を重視する人には適しています。複数の商品を比較して自分の用途に合うものを見つけることが、結果的に満足度の高い視界対策につながります。

- スプレータイプは施工が簡単

- ワイパー用コート剤はメンテナンス性が高い

- 複数を比較して自分に合うものを選ぶ

まとめ:ガラコは塗らないほうがいい理由と正しい使い方

ガラコは雨の日に役立つ撥水剤として広く知られていますが、使う人や状況によっては逆に扱いにくさを感じることもあります。効果が長持ちしにくい、施工にムラが出やすい、ワイパーとの相性によっては音や振動が出るなど、注意すべき点があるのは確かです。ただし、こうした特性を理解し正しい施工を行えば、本来の効果をしっかり発揮できます。

選ぶかどうかを判断するときは、自分の運転環境や利用頻度、維持にかけられる手間とコストを考えることが大切です。適切に準備をして塗布すれば雨天時の安全性は向上しますし、逆に合わない環境なら他の方法で視界を確保するほうが賢明です。つまり「なぜ合わない人がいるのか」という理由を知った上で、必要なら正しい使い方を押さえることが重要です。

この記事で解説した内容を参考に、自分にとって最適な選択をすることが、快適で安全なドライブにつながります。